防伪标签不“防伪”监管去哪儿了?

防伪标识本是鉴别商品真伪的“试金石”,但如今却难保其自身的真实性。

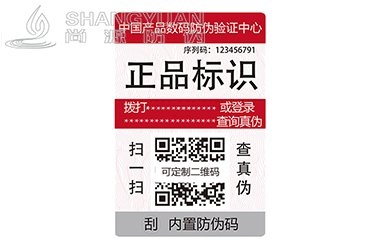

许多消费者购买价格较高的商品时,都会下意识地寻找包装上是否贴有防伪标签,见到了便会略感“心安”,若是刮开涂层后登录指定网站查询,结果显示为“首次查询”或是“真品”,多数消费者心中最后的一丝小顾虑也烟消云散。可是话又说回来,防伪标签“告诉”你的就一定是真的么?很遗憾,现实就是一出讽刺剧,防伪标签造假早已泛滥成灾,在网上可以找到无数家出售这类标签的店铺。近日,有媒体记者调查发现,多地查获多起通过假冒的防伪标识,制售假货的案件,涉案金额动辄逾亿元。

各大电商网站上鱼龙混杂,充斥着大量山寨冒牌货早已是不争的事实,“防伪标签也是假的”这种黑色幽默发生在那儿,也就不足为奇了。面对记者咨询,多家企业均表示,可以定制各种防伪标识,包括比较流行的“纤维防伪”“温变防伪”“滴水防伪”“微缩文字防伪”等。不少商家表示,只需花500元就能够提供上万枚定制标签。在一些小作坊,假冒的防伪标识可以随便印制“论斤买卖”,其中不少难辨真伪。

有需求就会有市场,有灰色利益的地方也总会有人愿意铤而走险,有些小作坊、小窝点想要用“防伪标签”为假冒伪劣商品“贴金”,就会有标签生产厂家愿意“有偿”助其一臂之力。无论是传统的一次性拴扣、镭射标签,还是目前流行的自带防伪码、可供网络或电话查询的标签,那是一应俱全,而且价格极其“公道”,每个标签从几分钱到几角钱不等,甚至有的网店为招揽生意,打出“1万枚180元”的“跳楼价”。

据媒体报道,不少网售防伪标签所对应的查询网站,不仅域名中大多带有“315”字样,而且网页里也有不少“315”标识,以及与打击伪劣商品相关的政策、新闻,就连“友情链接”也都指向商务部、质监局等。不知情的人看了,还以为这类防伪查询网是消费者协会“牵头”开办的呢;其实,消协也是不知情的受害者,压根就没开展过“辨真假”服务,而且“315”也不是消协的专用称谓,出现在其他场合并不违法。不得不说,这类查询网站打“擦边球”打得着实有水平!今后若想避免杂七杂八的网站对“315”数字的滥用,工商或网络监管部门应尽快出台规定予以限制。

众所周知,假冒伪劣商品的生产者,本就涉嫌侵犯消费者合法权益、扰乱市场正常秩序,而购买防伪标签试图以假乱真,更是错上加错,当受严惩;相比之下,为假冒伪劣商品提供“虚假证明”的标签网店,作为灰色产业链条上非常重要的一环,又该当何罪呢?说其是“为虎作伥”其实并不过分。事实上,如果出售者明知道有人造假,还将防伪标签卖给造假者,无疑涉嫌违法;但是出售者“精明”之处在于,他们从不打听顾客的隐私,只管“埋头”卖货发货,对标签的具体用途绝不多问一个字,有的网店在面对媒体质疑时,也常以“不知道”回复,以规避风险。

笔者认为,防伪标识是打击和防范假冒商品的重要手段,也是构建公众对商品信心的基础保障。是普通老百姓购买商品时最主要|最常用的判断真假的手段。现在一些不法商人造假从防伪标签开始,造假企业不仅申请了400、800验证电话,还建立了专门配合防伪标识查询的网络系统,有些甚至印上“中国防伪协会监制”字样。如此不“防伪”的防伪标签,让老百姓是情何以堪,这无疑是助长了假冒伪劣产品的生产者的歪风邪气,给他们创造了生存的空间。面对此情此景,笔者不禁要问,监督去哪儿了?

防伪标签造假成风,在一定程度上暴露出我国法律法规约束力的欠缺,以及行业监管力量的薄弱。“他山之石,可以攻玉”,许多发达国家严管防伪行业的做法值得借鉴,比如有的国家实施严格的行业准入制度,对防伪企业数量加以限制,且由政府派遣驻厂代表监管;有的国家对企业防伪产品的生产、销售合同严加监督,要求既能查询到防伪产品流向,也能够查询到企业应用的是何种防伪技术。

作为消费者,我们期待有关部门,在完善法律条文规定、推动行业制度设计、减少监管盲区方面能有所作为,让防伪标签真的成为防伪利器,让假冒商品再也买不到“护身符”。

其实,目前我国涉及防伪行业监管的部门还很多,最主要的有质检、工商、公安等诸多部门。理论上的设计是,上述具有不同职能的机构,在防伪行业的各项工作中既相对独立、各司其职,又相互协调、密切配合。但现实的情况是却是各部门的协同配合还很不尽如人意,存在“龙多不治水”的问题。特别是相关法律法规建设滞后,现行管理依据的仅有国家质检总局2002年发布的《产品防伪监督管理办法》,而且,这一管理办法也并不具备法律强制性,这给质检、工商、公安等部门有效打击防伪行业造假,带来种种不便。

由此看来,要终结防伪标签不“防伪”的乱像,在质检、工商、公安等监管部门要加强协作,加强对造假企业的打击力度,力争从源头上铲除造假企业的生存土壤的同时,相关部门也应该加强顶层设计,尽快完善相关法律规定,让防伪技术应用“有法可依”,减少监管盲区。只有这样多管齐下,防伪标签不“防伪”才可能得到根本的治理。

021-50473616

021-50473616

在线咨询

在线咨询